Educación Literaria: reconocimiento complejo y participación legÃtima del lector literario como actos de justicia educativa

Resumen

El objetivo de este artÃculo es analizar la lectura literaria escolar, especÃficamente, el reconocimiento y la participación como categorÃas epistémicas y polÃticas que operan en los encuentros lectoliterarios en la escuela, desarrollando dos perspectivas de revisión: la experiencia lectora y la distinción de dos caminos explicativos sobre el conocimiento; uno que lo sitúa como revelación de la realidad, y otro que lo concibe como construcción de mundo en la experiencia. Metodológicamente, este trabajo corresponde a una revisión teórica que busca articular las dimensiones epistémicas, polÃticas y didácticas de las configuraciones posibles del reconocimiento y la participación imbricadas en distintas concepciones de la educación literaria. Para ello, desde una mirada interpretativa, se realiza una aproximación conceptual a la dÃada conocimiento/realidad, luego se describen aspectos de la experiencia lectora y, finalmente, se desarrolla un enfoque crÃtico sobre la lectura literaria en la escuela, situando la reflexión en el campo de la justicia educativa como condición para la justicia social. Entre las principales conclusiones destacan: la necesidad de complejizar el reconocimiento epistémico y polÃtico del lector literario escolar para habilitar su participación expresiva y la necesidad de situar la reflexión didáctica de la educación literaria más allá de lo metodológico.

Palabras clave

Texto completo:

PDFReferencias

Antón, A. (2013). Igualdad y Libertad: Fundamentos de la Justicia Social, 2(1), Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 2 (1), 173-194. Recuperado de http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol2-num1/art9.pdf

Bombini, G. (2008). La lectura como polÃtica educativa. Revista Iberoamericana

de Educación, 46, 19-35. Recuperado de https://rieoei.org/historico/documentos/rie46a01.pdf

Carneros, S., Murillo, J. y Moreno-Medina, I. (2018). Una aproximación conceptual a la Educación para la Justicia Social y Ambiental. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 7(1), 17-36. Recuperado de https://doi.org/10.15366/riejs2018.7.1.001

Caracas, B. y Ornelas, M. (2019). La evaluación de la comprensión lectora en México. El caso de las pruebas EXCALE, PLANEA y PISA. Perfiles Educativos, 41 (164), 8-27. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982019000200008

Cerrillo, P. y Sánchez, C. (2017). Educación y competencia literarias (sobre la formación del lector literario). Revista Literatura em Debate, 11(21), 6-19. Recuperado de http://revistas.fw.uri.br/index.php/literaturaemdebate/article/view/2703/2282.

Colomer, T. (2001). La enseñanza de la literatura como construcción de sentido. Lectura y vida. Revista latinoamericana de lectura, 22 (4), 1-19. Recuperado de http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a22n1/22_01_Colomer.pdf

Colomer, T. (2014). El aprendizaje de la competencia literaria. En c. Lomas. (Ed). La educación lingüÃstica, entre el deseo y la realidad. Competencias comunicativas y enseñanza del lenguaje (pp.110-122). Barcelona: Octaedro.

Cuesta, C. (2016). Lectura y escritura como contenidos de enseñanza de la lengua y la literatura: tensiones entre polÃticas educativas y trabajo docente en Argentina. En Sawaya, S. y Cuesta, C. (Coord). Lectura y escritura como prácticas culturales. La investigación y sus contribuciones para la formación docente (pp. 20-42). Mar del Plata: Universidad Nacional de la Plata.

Culler, J. (2010). Breve introducción a la teorÃa literaria. Barcelona: CrÃtica.

Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós.

Eagleton, T. (2009). Una introducción a la teorÃa literaria. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Ferreiro, E. (2004). Leer y escribir en un mundo cambiante. Conferencia expuesta en las Sesiones Plenarias del 26 Congreso de la UnioÌn Internacional de Editores. Recuperado de https://dds.cepal.org/redesoc/publication?id=1886

Fraser, N. (2005). Redefiniendo el concepto de justicia en un mundo globalizado. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39, 69-87. Recuperado de http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/1028

Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la polÃtica de identidad: redistribución, reconocimiento y participación. Revista de Trabajo, 6 (4), 83-99. Recuperado de http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/08ago-dic_fraser.pdf

Fraser, N. (1 febrero 2016). Igualdad, identidad y justicia social. Le Monde diplomatique en español. Recuperado de https://mondiplo.com/igualdad-identidad-y-justicia-social

Frugoni, S. (2006). Imaginación y escritura: La enseñanza de la literatura en la escuela. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Gamboa, A., Muñoz, P. A., y Vargas, L. (2016). Literacidad: nuevas posibilidades socioculturales y pedagógicas para la escuela. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 12 (1), 53-70. Recuperado de http://vip.ucaldas.edu.co/latinoamericana/downloads/Latinoamericana12(1)_4.pdf

Gee, J. P. (2015). The New Literacy Studies. The Routledge Handbook of Literacy Studies. Routledge. Web. 27 Aug 2018

Heath, S.B. (2004) [1982]. El valor de la lectura de cuentos infantiles a la hora de dormir: habilidades narrativas en el hogar y en la escuela. En Zavala, V., Niño Murcia, M. y Ames, P. (Eds.). Escritura y sociedad. Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas. Lima: Red para Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Honneth, A. (2006). El reconocimiento como ideologÃa. IsegorÃa, 0(35), 129-150. Recuperado de http://dx.doi.org/10.3989/isegoria.2006.i35.33

Ibáñez, N. (2002). Las emociones en el aula. Estudios pedagógicos (Valdivia), (28), 31-45. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052002000100002

IbaÌñez, N. (2015). La diversidad en la construccioÌn de mundo de niños y niñas de dos culturas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (1), 357-368. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v13n1/v13n1a22.pdf

Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. Revista Aloma. FilosofÃa de l’educació, 19, 87-112. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2201318

Lave, J. y Wegner, E. (1991). Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University press

Margallo, A. (2012). La educación literaria en los proyectos de trabajo. Revista Iberoamericana De Educación, 59, 139-156. Recuperado de https://rieoei.org/RIE/article/view/460

Maturana, H. (1988). Reality: The search for objetivity or the quest for acompelling argument. Irish Journal of Psychology, 9 (1), 25-82.

Maturana, H. (1990). El sentido de lo humano. Santiago: Hachette.

Maturana, H. (1995). La realidad: ¿Objetiva o Construida? Fundamentos biológicos de la realidad. Barcelona: Anthropos.

Maturana, H. (1997). La objetividad. Un argumento para obligar. Santiago: Dolmen Ediciones.

Maturana, H. (2001). Emociones y lenguaje en educación y polÃtica. España: Dolmen Ediciones.

Maturana, H. y Varela, F. (1994). El árbol del conocimiento. Santiago: Paidós

Mendoza Fillola, A. (2010). La competencia literaria entre las competencias. Lenguaje y Textos, 32, 21-33. Recuperado de http://www.sedll.org/sites/default/files/journal/la_competencia_literaria_entre_las_competencias._mendoza_a.pdf

Morin, E. (1984). Ciencia con consciencia. Barcelona: Anthropos.

Morin, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.

Munita, F. (2017). La didáctica de la literatura: hacia la consolidación del campo. Educação e Pesquisa, 43(2), 379-392. Recuperado de https://dx.doi.org/10.1590/s1517-9702201612151751

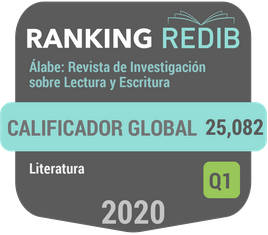

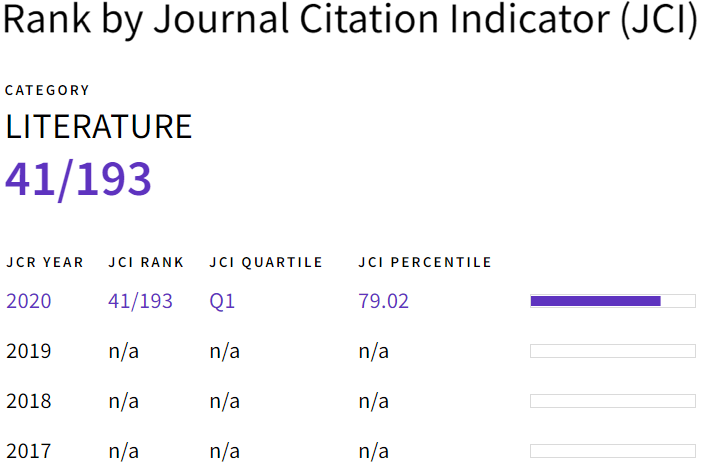

Munita, F. (2018). El sujeto lector didáctico: “lectores que enseñan y profesores que leenâ€. Ãlabe, 0(17), 1-19. Recuperado de http://revistaalabe.com/index/alabe/article/view/408

Murillo, F. y Hernández-Castilla, R. (2011). Hacia un Concepto de Justicia Social. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 9(4), 8-23. Recuperado de https://revistas.uam.es/index.php/reice/article/view/4321

Nussbaum, M. (2016). Educación para el lucro, educación para la libertad. Nómadas, (44), 13-25. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502016000100002&lng=en&tlng=es.

Ocampo, A. y López-Andrada, C. (2019). PolÃticas culturales y construcción de ciudadanÃa: ámbitos crÃticos para una justicia social. PolyphÅnÃa. Revista de Educación Inclusiva, 3 (1), 78-103. Recuperado de https://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/120

RamÃrez Leyva, E. (2010). ¿Qué leer? ¿Qué es la lectura?. Investigación Bibliotecológica: archivonomÃa, bibliotecologÃa e información, 23(47). Recuperado de http://dx.doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2009.47.16961

Riquelme, A. y Quintero, J. (2017). La literacidad, conceptualizaciones y

perspectivas: hacia un estado del arte. Revista Reflexiones, 96 (2), 93-105. Recuperado de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/32084

Rockwell, E. (2001). La lectura como práctica cultural: conceptos para el estudio de los libros escolares. Educação e Pesquisa, 27 (1), 11-26. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/298/29827102.pdf.

Rosenblatt, L. (1996). El modelo transaccional: la teorÃa transaccional de la lectura y la escritura. En L, Flower., J, Hayes, J. (Ed). Textos en contexto. Los procesos de lectura y escritura (pp.1-62) Buenos Aires: Lectura y vida.

Rosenblatt, L. (2002). La literatura como exploración. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Saavedra Rey, S. (2011). La creación literaria en el ámbito educativo: De la estructura superficial a la construcción narrativa de la realidad. Lenguaje, 39(2), 395-417. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-34792011000200005&lng=en&tlng=es.

Sánchez Lara, R. (2019). Literatura, diversidad y educación: la urgencia de un observador-creador desde la escritura autobiográfica. PolyphÅnÃa. Revista de Educación Inclusiva, 3 (2), 236-254. Recuperado de https://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/143

Sanjuán, M. (2014). Leer para sentir. La dimensión emocional de la educación literaria. Impossibilia, 8, 155-178. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5372192.

Sawaya, S. (2016). Las prácticas de lectura y escritura o el lugar del alumno como ciudadano. En Sawaya, S. y Cuesta, C. (Coord). Lectura y escritura como prácticas culturales. La investigación y sus contribuciones para la formación docente (pp. 9-19). Mar del plata: Universidad Nacional de la Plata.

Varela, F. (1996). Ética y Acción. Santiago: Dolmen.

von Foerster, H. (2003). Understanding. Essays on Cybernetics and Cognition. New York: Springer.

von Glasersfeld, E. (2000). Despedida de la objetividad. En Watzlawick, P. y Krieg, P.(Comps).El ojo del observador (pp. 20-37). Barcelona: Gedisa.

von Glasersfeld, E. (2005). Introducción al constructivismo radical. En Watzlawick, P. La realidad inventada (pp. 20-37). Barcelona: Gedisa.

Zavala, V. (2001). Oralidad y escritura en la educación bilingüe. (A propósito de

interculturalidad). Lima: GTZ y Ministerio de Educación

Zavala, V. (2002). Desencuentros con la escritura. Escuela y comunidad en los Andes

Peruanos. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Zavala, V. (2009). La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura. En

Cassany, Daniel (Ed.). Para ser letrados (pp.23-35). Barcelona: Paidos.

Zavala, V. (2019). Justicia sociolingüÃstica para los tiempos de hoy. Ãkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 24(2), 343-359. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v24n2/0123-3432-ikala-24-02-00343.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.15645/Alabe2021.23.8